Racismo no Judiciário reflete senso comum e ‘imaginário’ brasileiro

Professor e pesquisador lembra que decisões dessa natureza são comuns no nosso sistema de justiça e expressa a maneira como muitos pensam

Publicado: 14 Setembro, 2020 - 09h29 | Última modificação: 14 Setembro, 2020 - 09h34

Escrito por: Vitor Nuzzi, da RBA

Caso recente ocorrido em Curitiba, em que uma juíza vinculou criminalidade e raça, causou uma rápida onda de repúdio, mas “está muito longe de ser um caso isolado” de racismo no Judiciário brasileiro, diz o advogado e professor Adilson José Moreira. “Na verdade, expressa uma maneira como muitos membros do sistema judiciário pensam”, afirma o autor de livros como Racismo Recreativo (coleção Femininos Plurais, 2019) e Pensando como um negro – Ensaio de hermenêutica jurídica (Contracorrente, 2019).

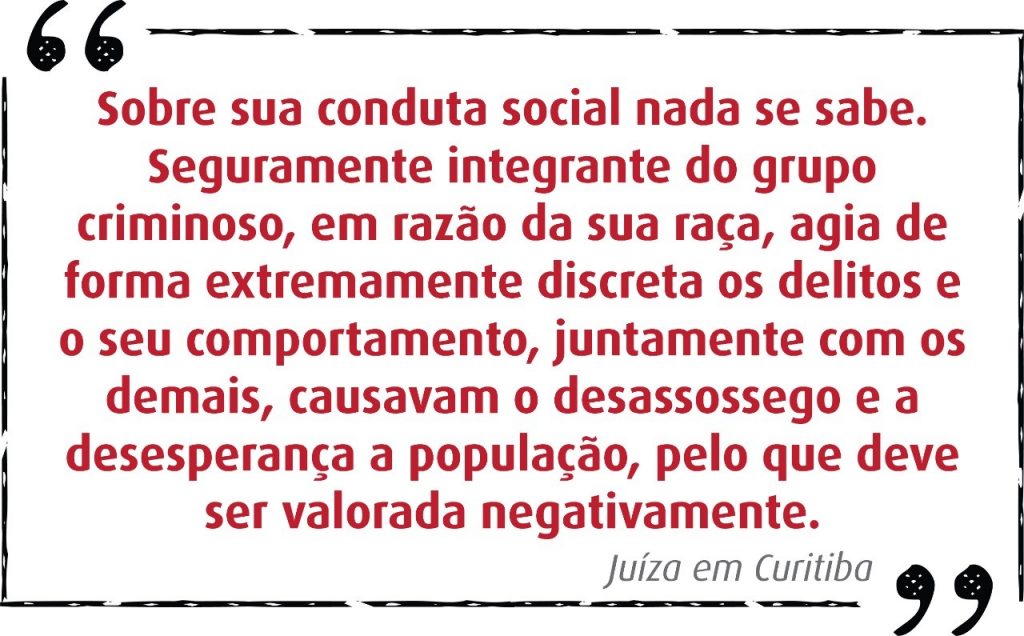

O pesquisador relata já ter encontrado várias decisões com teor semelhante. Segundo ele, há uma “tradição de pensamento, dentro da criminologia, que faz essa associação entre raça e tendência ao crime”. Além disso, existe a repetida presença dos estereótipos, falsas generalizações, que ele divide em duas características básicas: descritivas (supostas características) e prescritivas (lugares, funções que determinados grupos devem ocupar na sociedade). Assim, a ideia da periculosidade do negro “é um dos elementos centrais do imaginário brasileiro”.

Há “estudos” do início do século passado que faziam essa relação. ” Nenhum estudo contemporâneo, contudo, comprova maior inclinação dos negros para o cometimento de crimes, comparativamente aos brancos”, contesta o sociólogo Sérgio Adorno, em artigo de 1996. “Ao contrário, desde fins da década de 1920, alguns estudos americanos já haviam demonstrado o quanto preconceitos sociais e culturais, em particular o racismo, comprometiam a neutralidade dos julgamentos e a universalidade na aplicação das leis penais.”

Crime e punição

Pesquisa desenvolvida por Adorno com base em dados de 1990 no município de São Paulo mostrou algumas dessas diferenças. Considerando apenas casos de roubo qualificado, havia, por exemplo, maior incidência de prisões em flagrante para réus negros (58,1%) comparativamente a brancos (46%).

“Tal aspecto parece traduzir maior vigilância policial sobre a população negra do que sobre a população branca”, observa. Havia ainda maior proporção de réus brancos respondendo a processo em liberdade (27%) em relação aos negros (15,5%). A certa altura, o autor conclui que “se o crime não é privilégio da população negra, a punição parece sê-lo”.

Em julho, durante seminário organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o próprio CNJ divulgou levantamento no qual se prevê que a equidade racial na magistratura brasileira só será alcançada em 2044. Uma mudança significativa de cálculo: em 2014, se projetava que isso aconteceria em 2018.

“Um dos pontos que entendemos como absolutamente necessário para ser tratado pelo CNJ é a questão do racismo e da participação de magistrados negros no Poder Judiciário”, disse a conselheira Candice Lavocat, presidenta da Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão. Segundo o CNJ, em 2018 apenas 18,1% dos magistrados se declaravam negros ou pardos. Do total de juízes, só 6% eram mulheres negras.

Atitude suspeita

Exemplos se sucedem, lembra o professor. Em 2013, mensagem vazada do comando da PM em Campinas, no interior paulista, determinava abordagem com foco em “transeuntes e em veículos em atitude suspeita, especialmente indivíduos de cor parda e negra com idade aparentemente de 18 a 25 anos”.

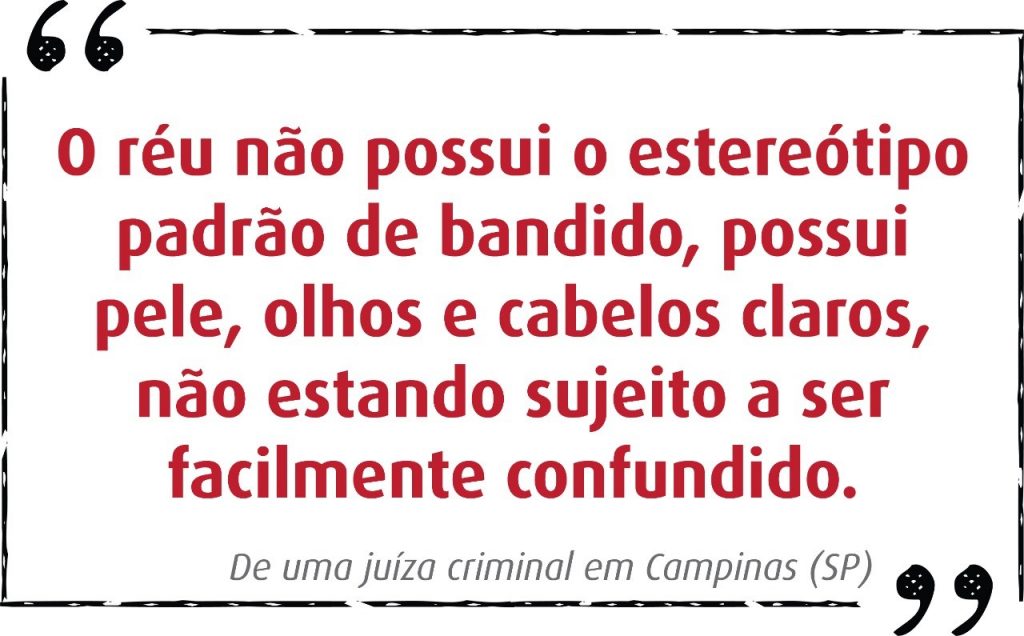

Nessa mesma cidade, no ano passado veio à tona manifestação de uma juíza criminal, em 2016, sobre um acusado. Segundo ela escreveu na sentença, o “réu não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido.”

Adilson Moreira recebeu de um aluno notícia sobre crime de injúria racial no interior de São Paulo. Em 2007, ao fazer compras em um varejão, uma mulher ouviu de outra que ela deveria ter “muitos macacos” em casa, porque havia comprado muitas bananas. Considerou a afirmação depreciativa e entrou com queixa-crime.

A acusada foi condenada na primeira instância, apelou e foi absolvida no Tribunal de Justiça. O defensor, na ocasião, disse que não houve dolo (intenção) de ofender: as palavras “não foram expressas com animus injuriandi, mas devendo ser consideradas com animus jocandi”. Ou seja, era só brincadeira.

A injúria implica desejo de discriminar, lembra o professor. “Achei dezenas de decisões similares.” Ele lembra que, conforme o CNJ, a injúria se dá contra uma pessoa específica, enquanto o racismo atinge toda a comunidade. Assim, não raro, denúncias de racismo acabam desclassificadas para injúria racial e depois para injúria simples, até se tornarem simples casos de ameaça.

Também no popular futebol há dificuldade de se levar denúncias adiante, não só relacionados ao racismo, mas à homofobia. Em 2007, o jogador Richarlyson, do São Paulo, apresentou queixa contra um diretor de Palmeiras. O juiz, em vez de apreciar o caso, “condenou” o reclamante, afirmando que “Futebol é jogo viril, varonil, não homossexual”. Não satisfeito, incluiu o ditado “cada macaco no seu galho”.

Mas talvez o caso mais famoso seja o do ex-goleiro Aranha. Em 2014, atuando pelo Santos, ouviu ofensas racistas de torcedores durante jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. “Aconteceu todo um processo de expiação de culpa branca. O time foi condenado, mas a carreira dele acabou”, diz o professor Moreira. “O caso do Aranha é paradigmático.” Segundo ele, a mensagem é que aqueles que interferirem “nos interesses de corporações brancas” sofrerão as consequências.

Em entrevista publicada na última sexta-feira (11) pelo portal UOL, o ex-atleta se queixou. “Quem se posiciona no Brasil vai ser perseguido ou cancelado, como é a moda agora. Ninguém protege o atleta que se posiciona; todo mundo cobra, mas ninguém banca. Ele fica abandonado, como eu fiquei.”

Psicologia da discriminação

Um dos problemas do racismo no Judiciário, diz ainda o pesquisador, é que a magistratura é composta por pessoas que nunca sofreram qualquer tipo de discriminação – social, racial, sexual. E vão analisar casos “diante do senso comum das relações sociais”, acrescenta.

“Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas brancas são socializadas com a ideia de que a raça não tem importância, de que não há racismo neste país.” Ele aponta ainda deficiências na formação acadêmica, para estudar, por exemplo, temas como a psicologia social da discriminação. “Pensar como um negro significa reconhecer o caráter interpessoal e estrutural do racismo no Brasil.”